特朗普坚决不救市,一旦重现2008年金融危机,中国不会再救美国

前言

特朗普"对等关税"引发全球市场震荡,美股暴跌令华尔街不寒而栗。2008年危机时,中国曾通过大量购买美债拯救美国经济,如今中国经济自主性增强,对美依赖度显著降低,中美关系已发生质的变化。当美国再陷金融危机时中国会出手相救吗?全球金融体系将面临怎样的重构?

华尔街惊魂48小时

4月3日,华尔街交易员们的电脑屏幕被一片刺目的鲜红色吞噬,这一天,特朗普政府推出的"对等关税"政策如同一柄利剑,直接刺穿了美国金融市场脆弱的神经系统。

道琼斯指数在短短两天内暴跌超过2200点,纳斯达克跌幅高达5.82%,正式跌入熊市深渊,标普500指数更是创下近半年最大单日跌幅。

整个市场宛如被按下了恐慌按钮,交易员们面色惨白地盯着屏幕,许多人神情恍惚,仿佛回到了2008年雷曼兄弟倒闭时的那场金融末日。

一位资深交易员苦涩地表示,这种下跌速度之快,令人不禁回想起2008年全球金融危机的场景,但现在的情况却有着根本性的不同。

展开全文

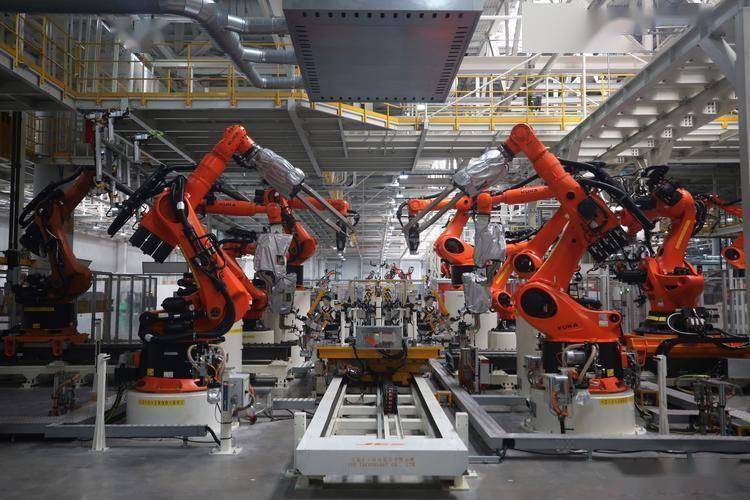

美国企业的供应链成本如同坐上了高速电梯,福特汽车每月因墨西哥零部件关税额外支出1.2亿美元,苹果公司被迫考虑将生产线回迁,这些成本最终都将转嫁到普通消费者头上。

彼得森研究所的数据显示,平均每个美国家庭年支出将因关税战增加1700美元,这相当于挥手间抹去了今年全部个人所得税减免的红利。

市场的惊恐很快蔓延至全球,从东京到伦敦,股市纷纷染红,国际黄金价格从每盎司3132美元跳水至2985美元,原油、加密货币无一幸免,整个全球金融市场如同被按下了暂停键,各种资产价格同时崩塌。

华尔街的银行家们取消了周末的所有计划,紧急召开危机应对会议,模拟各种紧急情况,计算哪些客户可能在这场风暴中倒下。

与2008年危机不同的是,当年的救市英雄——中国,如今正站在截然不同的位置。当年那个甘愿为美国托底的经济伙伴,已经成长为一个经济独立、自主决策的全球大国,这让华尔街精英们最为忧虑,因为他们清楚地知道,这次危机,美国可能真的要独自面对了。

当我们回望2008年金融危机的历史画面,中国曾以"救市主"角色登场,为摇摇欲坠的美国经济注入关键流动性。那么如今,当华尔街再次危机四伏,中美关系已经发生根本变化的背景下,这段救援历史还会重演吗?

昨日救世主 今朝各自飞

2008年那场席卷全球的金融海啸中,中国确实扮演了关键的"救世主"角色,当雷曼兄弟轰然倒塌,华尔街陷入恐慌之际,北京果断出手,不仅没有抛售手中美债,反而逆势增持至7850亿美元,为美国金融体系注入了救命血液。

那时的中国,经济高度依赖美国市场,出口占GDP比重接近40%,制造业产能需要美国这个"全球消费引擎"来消化,两国关系就像连体婴一般,中国的举动不只是救美国,也是自救,这是一种近乎本能的经济互赖。

然而十五年沧海桑田,今日中国已完成了惊人的转型,不再是那个依附美国的"世界工厂",而是一个内需强劲、创新驱动的经济巨人,高科技制造业比例从13.9%跃升至21.4%,对外部市场的依赖程度显著下降。

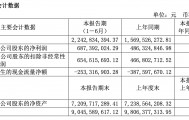

中国央行的资产配置思路也发生了根本性转变,从2022年开始,持有的美国国债从1.3万亿美元的峰值悄然减少了约30%,转而增持黄金和欧元资产,这一策略调整绝非偶然,而是减少对美元依赖的长期战略布局。

在全球贸易格局上,中国同样下了一盘大国棋局,通过"一带一路"倡议和区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),成功实现了贸易伙伴的多元化,东盟已取代美国成为中国第一大贸易伙伴,欧盟和拉美国家的贸易份额也不断提升。

如今的中国,已构建起完整的金融安全网,设立了跨境资本流动管控机制,完善了金融监管框架,即使美国债市出现剧烈波动,对中国的冲击也将被控制在可承受范围内,中国早已不是当年那个不得不为美国市场"买单"的经济体。

这种中美经济关系的根本性蜕变,似乎被特朗普政府严重低估了,当白宫在关税政策上一意孤行,甚至发出"让中国付出无法承受代价"的威胁时,他们或许没有意识到,今天的中国已经有足够的能力和决心按照自己的方式应对危机,而不是像过去那样被动接受外部施压。这种战略误判在特朗普政府的对外政策中并非孤例,从对俄关系到中东局势,白宫的决策模式显示出同样的盲目自信与现实脱节。

白宫迷思 财长束手

战略误判在特朗普政府决策体系中如同顽疾,不仅体现在对华政策上,在俄乌冲突中同样暴露无遗,特朗普曾自信满满地宣称"只有我能阻止普京","我和普京关系很铁",然而现实却是,克里姆林宫已明确表示与特朗普暂无会面计划,俄乌停火谈判陷入停滞。

更耐人寻味的是,在对全球征收"对等关税"的同时,特朗普对俄罗斯却网开一面,俄罗斯竟成为少数几个未被列入美国关税清单的国家之一,白宫给出的理由令人啼笑皆非:"目前正在就乌克兰问题谈判,不宜在此时激怒俄罗斯"。

这种政策矛盾恰恰给了普京可乘之机,他不紧不慢地筹划着自己的战略布局,甚至在内部讲话中坦言不介意与乌克兰打一场"百年战争",这位克里姆林宫的掌舵人正用超凡的政治智慧拿捏着特朗普的急切心情。

与此同时,华盛顿决策层对国内市场的混乱态度更是出人意料,财政部长贝森特在美股暴跌6.6万亿美元后,仍在全国电视节目中不以为然地表示:"谁知道市场在一天或一周内会如何反应,股市是一项长期投资"。

贝森特的表态如同一盆冷水,直接浇在了已经焦头烂额的华尔街精英头上,这些曾经对特朗普寄予厚望的金融巨头们,如今正不得不面对一个残酷的现实:白宫似乎并不在乎金融市场正在经历的痛苦。

更令人费解的是,特朗普政府内部对关税政策的态度也出现了明显的分歧,有传闻称贝森特可能因"无法忍受荒谬的关税算法"而考虑离职,从而成为首位辞职的特朗普内阁成员,这种传闻虽未得到证实,但足以说明决策混乱的严重程度。

就连一直坚定支持特朗普的对冲基金经理威廉·阿克曼也忍不住在社交媒体公开喊话:"为什么不暂停一下呢?这是有道理的呀,如果不这么做,不确定性的大幅增加会将经济拖入衰退,甚至可能是严重的衰退"。

然而,这些来自华尔街的警告声似乎无法穿透白宫的厚墙,特朗普政府依然坚持其关税政策,仿佛认定了这是解决美国经济问题的万能钥匙,殊不知门外已是狂风暴雨。经济预测机构纷纷下调对美国经济的展望,摩根大通将2025年四季度美国GDP预期从增长1.3%骤降至下降0.3%,花旗集团也将增长目标从0.6%下调至0.1%。

这种政策自信与市场现实的脱节,实际上反映了一个更深层次的问题——美国已不再是那个能够单方面决定全球经济走向的超级大国,全球金融体系正在悄然发生结构性变革,从以美元为中心的单极格局向多极化方向转变,这种转变不仅挑战着美国的经济主导地位,也在重塑整个世界的金融秩序。当华盛顿政治精英们仍沉浸在"美国至上"的迷梦中,国际金融市场已经开始投票表决新的游戏规则。

多极棋局 谁主沉浮

当华盛顿政治精英们仍沉浸在"美国至上"的迷梦中,国际金融市场已经以实际行动开始重构全球经济格局,美元主导的单极金融体系正面临前所未有的挑战。

最直观的挑战来自美国自身的债务泥潭,目前美国国债已突破惊人的34万亿美元大关,占GDP比重高达130%,远超2008年危机时的10万亿美元,这个数字正以每秒3000美元的速度不断攀升,仿佛一颗定时炸弹,随时可能引爆全球金融市场。

金融巨头摩根大通的分析师不无担忧地指出,当一个国家的债务与GDP比例超过90%时,就会进入危险区域,而美国早已远远超过这一警戒线,还在不断加码,美联储加息政策更是让这一问题雪上加霜,国债利息支出正在蚕食美国的财政空间。

然而更深层次的变化发生在全球金融体系的结构性转变上,各国正悄然打造一张不依赖美元的贸易结算安全网,欧盟已启动欧元结算应急机制,东盟国家加速推进本币互换,中俄贸易中美元结算比例已从80%降至不足30%。

国际货币基金组织的数据显示,美元在全球外汇储备中的占比已从十年前的65%降至59%,央行们纷纷增持黄金、欧元和人民币,分散风险的意图昭然若揭,这些变化虽然缓慢,却不可逆转地改变着全球金融版图。

在这场全球金融重构中,中国扮演着关键角色,人民币国际化步伐明显加快,跨境支付系统(CIPS)已覆盖全球100多个国家的1200多家金融机构,与150多个国家签署货币互换协议,为全球提供了一条不依赖美元的金融通道。

更具标志性的是,沙特、伊朗等中东产油国开始接受人民币结算石油交易,这对长期以来美元与石油挂钩形成的"美元霸权"是一记重拳,当石油美元体系出现裂痕,整个国际金融秩序就开始松动。

与此同时,各国央行也在建立新的危机应对机制,不再单纯依赖美联储的流动性支持,金砖国家新开发银行、亚投行等多边金融机构的崛起,为全球金融体系提供了更多元的支持渠道,这种机制创新正在重塑全球金融安全架构。

当我们审视这一系列变化时,不难看出,全球金融体系正从"单极"走向"多极",从依赖单一货币走向多币种并行,从集中决策走向分散协商,这种转变虽然充满变数和风险,却也为各国提供了更平等、更稳定的金融环境可能。

特朗普的关税政策无疑加速了这一转变进程,当美国自身成为全球经济的"不稳定因素",世界自然会寻找新的平衡点,正如一位国际金融专家所言:"没有永恒的霸权,只有不断变化的平衡"。历史终将证明,无论是经济还是金融,单边主义和霸权思维都难以应对全球化时代的复杂挑战。

结语

金融市场如同一面镜子,映照出大国博弈的复杂图景。特朗普的关税政策无异于自断经济臂膀,而中国已经从当年的救世主蜕变为独立自主的经济强国。危机之下,各国都在寻找新的金融秩序,正如中国古训所言:"得道多助,失道寡助"。当经济全球化的潮水退去,谁才是真正站在历史正确一边的国家?这或许是我们每个人都需要思考的问题。

#亚太瞭望台#

评论